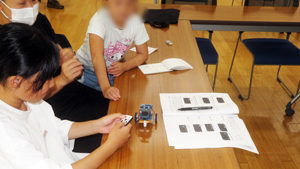

デジタルワークショップに参加された受講者の方々

当NPO法人が受託した「令和7度青少年育成講座デジタル・ワークショップ プログラムの知識が無くてもできる! PCを使わずロボットを動かす体験講座」が、8月3(日)の午前と午後の2回、各2時間 公民館の集会室で開催された。

-

デジタルワークショップ会場

-

午前の部に参加された受講者の方

-

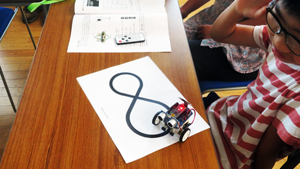

ロボットを動かす女子生徒

-

「8の字」コースを走行させる

-

プログラムを作成し動作を確認

-

プログラムを作成し動作を確認

デジタルワークショップでパソコンを使わずロボットの動かし方を学ぶ受講者の方々

-

午後の部に参加された受講者の方">

-

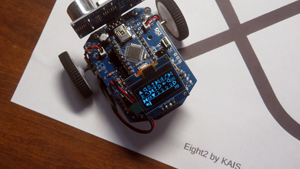

表示されたプログラム相当の記号

-

小学3年の受講者の方

-

障害物回避の動作確認

-

「8の字」コースを走行させる

-

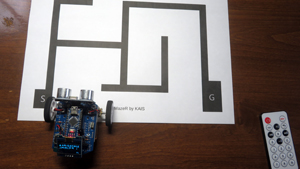

「迷路探査」コースを走行させる

このデジタル・ワークショップは毎年夏休みに開催され、応募対象は市内在住の小学校3生から6年生までで、今年で5回目となる。

当日は午前中から暑い日となっていた為に、一部参加申込者の中からも欠席者がありましたが、午前中は小学生が11名と保護者の方、午後は特に参加者が少なく小学生が4名と保護者の方という参加状況でした。参加者の男女比は男子が12名、女子が3名で合計15名、学年別には小学3年生が5名、4年生が5名、5年生が4名、6年生が1名でした。各講座の所要時間は2時間ほどでした。

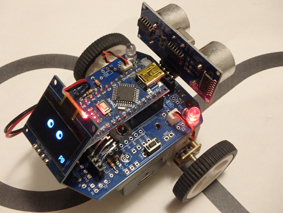

当日のデジタルワークショップの講師は当NPO法人の松岡氏が担当し、パソコンを使わずにミニ3輪ロボットをリモコンでプログラムに相当する記号の組み合わせでプログラムを作成したロボットを動かす体験を致しました。

昨年度と比べて、ミニ3輪ロボットには進行方向によってロボットの前方に取り付けた左右のLEDが点滅する様に改造したものを使用いたしました。参加された小学生の方たちはロボットを動かす体験を初めて経験される方が多かったので、通常はパソコンを使ってプログラムを作成し、ロボットのマイコンにプログラムを書き込む必要があるのですが、今回はプログラム作成にかかわる部分をリモコンを使って記号の組み合わせによりプログラムに相当するものを作成し、それらはロボットの後方に取り付けた小型ディスプレイの上に記号として表示されます。

初めての方も多かったので、最初にミニ3輪ロボットを前後左右に動かす基本的な操作方法を学び、テキストに従って徐々に複雑なロボットの動きを指示するプログラムを作成して、実際に机の上でロボットを動かしてみます。最初は受講者の方も慣れないため多少時間はかかりましたが、その内プログラム相当の記号の組み合わせ方法にも慣れて、四角、ギザギザ、丸、十字型にロボットが動く様な課題に取り組み、徐々にリモコンの使い方にも慣れてこられました。

テキストの最後の方で、少し難しい課題で①超音波センサーを使って、前方に障害物がある時は後退するかまたは障害物を避けて方向を変えるプログラムの作成 ②紙面に描いた黒の「8の字」コースに沿ってミニ3輪ロボットが走行するプログラムの作成、プログラムの応用例として前方に障害物があればコースの途中で回転させて進行方向を変えるプログラムの作成などに挑戦 ③追加課題として「迷路探査」コースを走行できるような新しいプログラムの作成と進行方向に沿って左右のLEDが点滅表示させる追加のプログラム作成等ほとんどの受講者の方たちは課題をクリアーしていました。

受講後に小学生の方たちに感想をお聞きしましたが、パソコンを使ってプログラムを作るよりもリモコンだけでプログラム相当の記号の組み合わせで作る方が簡単で、初心者にとってのプログラム学習講座の敷居は低かったようです。

今回の講座受講体験により、小学生の皆さんがロボットを動かすプログラム学習体験を通じて、ロボット工作やプログラム学習に対して興味を持っていただければ、将来社会で必要な科学分野の技能習得に役立つのではないかと願っております。

レポート:S.K